بقلم. محمد فتحي المقداد.( سوريا)

الأدبُ الوهَّاجُ المُتوهِّجُ سيبقى نافذةً نُطِلُّ منها على ذَواتِنا، وهو المرآةُ العاكسةُ لأحوالِنا، وفيما يُكتَبْ من نصوصٍ أدبيَّة شعريَّةٍ أو نثريَّةٍ أو مقالاتٍ أو خواطر، جميعها تتوخَّى المِصداقيَّة بمُقاربات، تقترب أو تبتعد عن الهدف، وجميعها خاضعة لقدرة ومهارة الكاتب.

الأمرُ الذي يدفعُنا كقُرَّاء أيضًا للتساؤل حول جدوى الكتابة، أمام آلة الموت القاسية التي لا ترحم، ولا تُفرِّق بين أجناس البشر غير عابئةٍ بأعمارهم لا بأماكنهم. وستبقى القضيَّةُ الفلسطينيَّةُ قِبلتنا كعرب ومُسلمين… هي البوصلة الحقيقيَّة لنا، ويكفينا أن تكون جذور بلاد الشَّام بوتقةً جامعة تُؤلِّفُ بيننا، وجميعنا معنيُّون بلا اِسْتثناء للوقوف بكلِّ إمكانيَّاتنا المُتاحة إلى جانب القضيَّة بلا تردُّدٍ، لدعم صمود الأهل في الدَّاخل على الأخصَّ، أمام الغول الصُّهيونيِّ المُجرم. ولا يخفى دورُ الأردنِّ الثابت بموقفه الدَّاعم. والمُساهِمُ بتخفيف المُعاناة عن أهل الضفَّة والقطاع بما استطاع إليه سبيلًا.

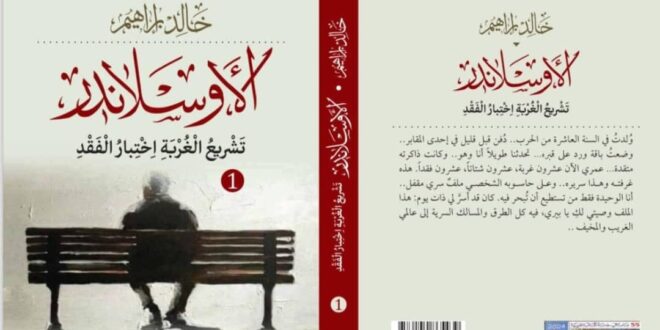

وماذا لو أصبح الفقد شِرعة الاِغْتراب؟. فالفَقْد بجميع أشكاله للأهل والأقارب والجيران وأهل الحارة والقرية، والأشياء المُحبَّبة الماديَّة والمعنويَّة؛ إنَّما هو اِغتراب للرُّوح والجسد بأنٍ واحدٍ، هذا ما جاءت به العبارة المُدرجة تحت العنوان “الأوسلاندر” (تشريع الغُربة اِخْتبارُ الفَقْد)، التي تُعتَبرُ نافذة للقارئ، لا بل مِفتاحًا للدُخول إلى عوالم اللُّجوء المُعقَّدة إلى بلاد ومُجتمعات ذات ثقافات مُختلفة، بمعتقداتها وطريقة عَيْشها، ومساحات الحريَّات الشخصيَّة بلا حدود ولا ضوابط قِيَميَّة اجتماعيَّة أو دينيَّة، إنَّما هي الضَّوابط القانونيَّة التي كرَّست الفرديَّة وضخَّمتها، فصارت المنظومات المجتمعيَّة الغربيَّة لها أبعادها ورؤاها، المُختلفة تمامًا بكافَّة تفاصيها عن تفاصيل الشَّرق.

فكانت هناك الصَّدمة والاِنْبهار من حجم الحُريَّات الشخصيَّة، التي رأى فيها شباب ورجال ونساء الشَّرق أو الجنوب القادمون من بيئات مُحافظة، الأمر المنعكس بآثاره على تفتيت الكَّثير من الأسر، كما أنَّ المُنظَّمات المُهتمَّة بقضايا اللُّجوء المُؤدلجة بأفكار التَّبشير، أو غير ذلك من تنظيمات الشواذِّ والمِثليِّين، ساعدت الشَّباب والنِّساء و الأطفال على التفلُّت من قبضة القِيَم الأسريَّة.

وتُعتَبَر رواية “الأوسلاندر” للرَّوائيِّ السُّوريِّ “خالد إبراهيم” مُقاربة لنقل صورة واقعيَّة وحقيقيَّة لحياة اللاجئين السوريين في شتاتهم المُتقارب والمُتباعِد، وفي سرديَّته الروائيَّة قرأتُ النصَّ بتفاعل واهتمام لأنّضه كان شاهد عَيان استطاع نقل الحقيقة من قلب الحَدَث دون تزييف أو تدليس، إنَّما هو خلع القداسة والنَّزاهة على الهالة المغروسة في عقولنا كشرقيِّين عن الغربيِّين، وهناك اكتشفوا إن الوفرة الماديَّة لم تصنع السَّعادة للاجئين، وما كابدوا للوصول إلى بلاد الحرية، لتحدث لهم الصَّدمة العكسيَّة تمامًا، وهو كما وضَّحته رواية “الأسلاندر” بوعيها الدَّقيق لمسارات الاختلافات وقضايا الاندماج الهادفة لنزع قِيَم القادمين الجُدُد وتطبيعهم بقيم بعيدة ومختلفة عنهم تمامًا.

ولا اِخْتلاف بنوعية اِنْتماء اللَّاجئ أو المُهاجر سواء كان كرديًّا أو عربيًا أو أفغانيًّا، إذا علمنا أنَّ: “كُلُّنا في الهَمِّ شَرْق”، إنَّما الرِّواية كانت واضحة برسالتها الفاضحة، والكاشفة لتفاصيل لا يراها غير كاتب حاذق مثل “خالد إبراهيم”، فالتفاصيل والضيق والضَّنَك ينطبق ويتطابق مع جميع روايات اللَّاجئين على مُختلِف ألسنتهم وأشكالهم وألوانهم ومُعتقداتهم انتماءاتهم الدِّينيَّة والطّائفيَّة والقوميَّة.

بداية عندما وصلتني الرِّواية اِسْتغربتُ عنوان الرِّواية، وتوقَّفتُ لبعض الوقت، وبُمراجعة بسيطة مع جوجل لمعنى لكلمة “الأوسلاندر” في اللُّغة الألمانيَّة: “الأجانب” أو “الغُرباء” وتشمل كلَّ المقيمين في ألمانيا من غير الألمان، وهناك كلمة “أزولنتن” التي تعني “اللَّاجئين” وكان الرَّوائيُّ أن اِخْتار الكلمة الأولى على الرَّغم من دلالة الكلمة الثَّانية أدقُّ على موضوع الرِّواية.

بهذه الوصفيَّة الموجزة للصُّورة الشَّامِلة للرِّواية، إنَّما هي بطاقة تعريفيَّة مُجمَلة، وهناك الجوانب والقضايا الكثيرة فيها التي تحتاج للبحث والكتابة عنها، فالبعد الإنساني في الرِّواية جانب مُهِمٌّ، والمغامرة بركوب البحر، ومعرفة المخاطر وحدها قضيَّة تحتاج لدراسة. ورواية “الأوسلاندر” مميَّزة بتفاصيل غنيَّة، ومُثقَلة بقضايا كثيرة وكبيرة للقارئ وللمُتأمِّل، ووثيقة ارتكازيَّة وازنة واعية للدَّارسين والباحثين.

بتوقيت بصرى ــــا25. 10. 2025

آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية

آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية