لآفاق حرة

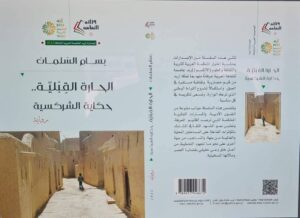

فضاءات المكان في رواية

“الحارة الِقبليَّة.. حكاية الشركسيَّة” للروائي. بسام السَّلمان

الأماكن لا تعني شيئًا إذا لم تقترن بفعل بشريٍّ، يتحوَّل بمرور الزَّمان إلى أيقونة مُحمَّلة بذكريات وأحلام وآمال، ممَّا يُهيِّج المشاعر والأحاسيس إذا ما حملتنا الظُّروف للابتعاد عن المكان، ولا يعدو أن يُغادرنا إذا غادرناه، ويأبى إلَّا أن يرتحل فينا وإن ابتعدنا عنه، ثُنائيَّة جدليَّة المكان والإنسان.

وبالتوقُّف بداية في رحاب عنوان الرِّواية “الحارة القِبليَّة”، وقبل أن نعرف أين هذه الحارة، يذهب الذهن تلقائيًا إلى فضاء قرية، كعلامة دالَّة يقينًا ليس على مدينة. وفي الحدِّ الآخر للعنوان كلمة “القِبليَّة” الدّالة على جهة القِبلة في مكَّة، وفي بلادنا يستعمل لفظ للإشارة لجهة الجنوب، وهما رديفتا الدَّلالة بدقَّة، ولكنَّ كلمة القِبليَّة كلمة لما لها في الوجدان والمِخيال الديني والتعبُّدي الإسلامي من قيمة الصَّلاة في حياة المسلم.

وفي الشِقِّ الرَّديف “للحارة القِبْليَّة” تأتي الجملة التالية “حكاية الشرَّكسيَّة”، هنا يكتمل منحى المكان غير المُكتمل ويبقى بلا قيمة، إذا لم يحمل حكاية وليدة حدثٍ حدَثَ في زمن سابق، الأمر الذي يسوق القارئ للتطلُّع أو التشوُّق بالذَهاب إلى الحارة القِبليَّة المُكرَّرة في أرياف الشَّرق والغرب على العُموم، ولا ننسى أنَّ لكلِّ من هذه الحواري لها خُصوصيَّتها في ذهن أهلها، وفي ذهن “بسَّام السَّلمان” الروائي ابن الحارة القِبليَّة من مدينة الرُّمثا في شمالي الأردن، والتي كانت قرية صغيرة تتربَّع على مُرتَفَع، وكان ذلك في الزَّمن الرَّوائي المُختلف تمامًا عن زمن الكتابة، التي جاءت على مَحمَل الاِسْترجاع للذِّكريات المُحمَّلة بحمولات ثقيلة مُثقَلة بالتزامات أدبيَّة تجاه المكان.

وبطبيعة الحال إذا كان العنوان هو عتبة النصِّ، فهو دليل واضح يقود القارئ إلى رحاب المكان بشكل مُباشر، دون عناء وبحث وتمحيص، فوضوح الدَّلالة يعني أنَّ الكاتب قد سلَّمنا مفاتيح الحارة القِبليَّة لنحملها، وشوَّقنا للذهاب إلى تلك الحارة.

إنَّ استنهاض “بسَّام السَّلمان” لذاكرة المكان التي تخبو مع مرور سنوات طويلة، ومع التطوُّر العُمراني وامتداداته باتجاهات همَّشت المكان الرَّوائي، إنَّما هو أوَّلًا توثيق وتسجيل للماضي، وثانيًا إنَّما هو بتقديم “الحارة القِبليَّة” إلى العالم الآخر والبعيد لتعريفه، وإظهار جماليَّات مكاننا البسيط والجميل بأعيُننا على الأقلِّ، وذلك من خلال رواية تجوب الشَّرق والغرب، في ظلِّ وسائل التواصل العالميَّة، التي قرَّبت البعيد والتحم الواقعي بالخياليِّ والمعقول باللامعقول، ويبقى الانطلاق من الحاضنة الأولى في البيت والأسرة والحارة والقرية والمكان الذي يحتفظ بذكرياتنا هو أساس منطلق سليم للكاتب.

فضاءات المكان في الرواية:

المكان رديف الزَّمان بلا منازع على العُموم، وضرورة الضرورات في الأعمال الروائيَّة، ونحن في رحاب رواية “الحارة القبليَّة.. حارة الشركسيَّة” يحسُن تتبع هذه الفضاءات التي تحرَّك الحدث الروائي بواسطة أبطاله.

أمَّا فضاء “الحارة القبليَّة” فقد تأخّر الحديث عنه إلى بداية الثُّلث الأخير من الرِّواية، على الرَّغم من أنَّ جُزئيَّة العنوان “حكاية الشركسية”، هي لاحقة لازمة للجزئيَّة الأولى من العنوان، ولماذا تقدَّمت في ترتيب السرديَّة الروائيَّة؟. إلَّا من إشارة خفيفة وامضة وردت على استحياء في البداية إلى الحارة القبليَّة.

فقد أخذت حكاية الشركسيَّة الجدَّة “ستناي” الخط المحوريّ في الرِّواية، ومنها تفرَّعت وتشابكت الأحداث؛ لتعود للـتأكيد على أنَّها تُمثِّل العمود الفقريّ للرِّواية، الأمر الذي أثبته العنوان بــ “حكاية الشركسيَّة”. التي جرت أحداثها في حيِّ “رأس العين” أحد أحياء عمَّان الجنوبيَّة، وفيه وصف مفصَّل للمكان والحياة الاجتماعيَّة في هذا الفضاء، الذي يُعتَبر النافذة الحقيقيَّة الذي انطلقت منه أحداث الرِّواية بشكل حقيقيِّ، وبسفر الشابّ “عمر عبدالله” للدراسة في فرنسا.

وما الحديث عن الحارة القبليَّة ما جاء إلَّا متأخرًّا بعد العودة من فرنسا، وما خالجه خلال فترة الغياب الطَّويل بداية في عمَّان بعد انتقالهم إليها وفي السَّفر للدراسة؛ فالحنين والشَّوق إلى مسقط الرأس، ومرابع الطُّفولة قاده مرَّة أخرى بعد غياب واشتياق، لتكون المفاجأة بأنَّ الظُّروف تبدَّلت وتغيَّرت، وخَفُت بريق ووهج الحارة القبليَّة، لكنَّها تبقى ذكرى زاهية مُتوهِّجة في ذهن الطَّبيب “عمر عبدالله”، وذلك الطِّفل الذي كان هنا قبل سنوات طويلة.

ومن خصوصيَّة المكان الروائيّ تفرَّعت أمكان جديدة استلزمها، بداية في الانتقال من عمَّان إلى بيروت عبر دمشق التي لم يرد أيّ ذكر لها، أمَّا بيروت وفضاءات بشوارعها وأماكنها ومينائها لم تستقرّ في ذهن مُسافر عابر إلى أوروبا، أمَّا فضاء الباخرة فهو فضاء مؤقَّت جمع بين مختلف البشر، ولا ننسى فضاء سجن الباخرة ببسب مكيدة البنت اليهوديَّة السُّوريَّة.

وهناك فضاء مدينة مرسيليا المُؤقت كان بعد وصولهم إليها، وبالانتقال إلى فضاء باريس الدَّائم، ففيه الاستقرار والسَّكن والجامعة والميادين العامة وبرج إيفيل وساحة النصر والشانزليزيه وغيرها من فضاء الأمكنة الفرعيَّة من الغرفة داخل الشقَّة وقاعات ومدرجات الجامعة، والتي كانت لزامًا لتأثيث العمل الروائي.

ومن هذا المنحى هل من الممكن أن تكون الرّواية دليلًا سياحيًّا ومعرفيًّا موثوقًا حمل هذا الأماكن إلى مُخيِّلة القارئ، بل إن هذه الأماكن لم تكن ذات قيمة لولا الحدث الروائيّ الذي فجَّر روح المكان لبعث الحياة فيه.

*طائفة من الجمل المفتاحيَّة في الرواية:

. الأسماء ترتبط بنا كالقدر، وهي التي تختارنا، ولسنا نحن من يختارها.ص14

. سيأتي يوم نفقد فيه الإحساس بالوقت، ويصبح الزمان في ذاكرتنا عبارة عن ضوء برق وصوت رعد نسمعه ويختفي للأبد.ص23

. سيفك لا تُخرجه من غمده إلَّا للضرورة، وإذا أخرجته لا ترجعه لغمده إلَّا مُغمسًا بالدم.ص29

. لا معنى لوجودك دون وطن، ولا معنى لوطن إن لم يكن فيك وتكن فيه.ص30

. من يسيء إلى عائلته لا يحصل على شيء.ص35

. الحب الأول الذي أتى للإنسان في بداية حياته، وبلا تجارب أو خبرات.ص36

. إيَّاك أن ترتبط بإنسان لا يحبّك.ص43

. الغربة كالبحر الهائج يغرق فيها من لا يجيد السباحة.ص47

. تزداد الغربة سوءًا إذا كنت مرغمًا عليها وبغير إرادة منك.ص47

. المناضلة الفلسطينيَّة قالت: إنَّها ليست هاربة إنما تبحث عن قضيتها.ص48

. في الليل تستيقظ الذكريات وتصحو المواجع ويعيش الإنسان على الأمل والألم معًا.ص51

. لم يقدم الوطن لنا أي شيء حقيقي يجعلنا نتمسك به أو يجعلنا نولع به.ص60

. النجوم مصابيح جميلة تخترق عتمة الليل وتبدد جزءًا منها.ص61

. خلقنا الله كي نعطي الناس حبًا ولا نأخذ بالمقابل سوى سعادة الناس ودعائهم لنا.ص67

. الإنسان العادي سهل أن يقتنع لكن القاضي يحتاج إلى بينات.ص98

. حين فقدنا أرضنا فقدنا كل شيء، حتى فقدنا السيطرة على مصيرنا الخاص.ص100

الخاتمة:

وفي الختام تعتبر رواية “الحارة القِبليَّة” ملحمة إنسانيَّة سطَّرت أوجاع وآلام الهجرة والتهجير والقسري، والاغتراب الطَّوعي لاكتساب العيش وطلب العلم، وتعود بنا على محمل التاريخ للمآسي التي تُخلِّفها، والانتصارات الزَّائفة على حساب القِيَم الإنسانيَّة؛ فبين عامي 1763 و1864 شهد شمال القوقاز حربًا استمرت 101 عام بين الرُّوس وشعوب المنطقة، وصُنِّفت تلك الحرب باعتبارها من أكثر الحروب دمويَّة على مرِّ التَّاريخ.

ما قيمة الانتصارات القائمة على تعاسة الإنسان…، ومع استمرار الحروب والمآسي التي لم تتوقَّف، فأين ضاعت مبادىء الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان 1948، وكأنَّها ورقة التُّوت لستر عورة الإجرام الاستعماريِّ للشُّعوب ونَهْب خيراتها

ويُعتَقد أنَّ رواية “الحارة القبلية.. حكاية الشركسيَّة” من الرِّوايات الرَّائدة بأوليَّتها بتسليط الضُّوء على قضيِّة الشَّعب الشَّركسيّ المُسلم المُشتَّت في بلاد الله، وما حصل له من إبادة جماعيَّة، وكذلك بما استطاعت من مناقشة قضايا الأقليَّات العرقيَّة ذات الخُصوصيَّة المختلفة تمامًا بعاداتها وتقاليدها عن المجتمع الجديد في الأردن.

وهي رواية اجتماعيَّة من المدرسة الواقعيَّة، ذات لغة سليمة شفيفة تنثُّ بالحبِّ، ناقشت بهدوء في محاولة لإقناع وتعريف القارئ بالآخر، وهي القضيَّة التي أخذت بُعدًا سرديًّا، اعتبارًا من الحارة والجدَّة “سَتَنَايْ”، والحب الأول بين عمر وسناء. وكذلك في العلاقة النَّاشئة بين مجموعة من الشّباب المسافرين على ظهر الباخرة أثناء الرّحلة من بيروت إلى فرنسا، ومناقشة التنوَّع الفكريّ والعرقيّ والدِّينيّ والعقائديّ، وكان الوطن وهمومه مسافرًا فيهم، وقضيَّة فلسطين حاضرة معهم بإسقاطات ذكيَّة من خلال المناضلة الفلسطينيَّة رجوة التي قالت: “أنا لستُ هاربة، إنَّما أبحثُ عن قضيَّتي” العبارة جاءت على لسان الرَّاوي العليم، ارتايتُ هنا أن تكون على لسانها لبلاغتها وعبقريَّتها النَّابضة، والشَّابة اليهوديَّة السُّوريَّة التي تحمل قضيَّة مُضادَّة تمامًا لعموم رؤية المُسافرين معها على متن الباخرة.

وستبقى الرواية سجلًّا وثيقًا على مرحلة الخمسينيات وما تلاها بقليل كانت وقت سردية الرواية، وشاهدة على الحروب والصَّراعات، استطاع الكاتب “بسام السّلمان” تجميل قبائح المرحلة بالحبِّ، اعتبارًا من حُبٍّ لم يكتمل بين عمر وسناء، وهو ما يحيلنا لقضيَّة أنا والآخر المختلف بالانكفاء للدَّاخل، والتقوقع التشرنُق على الذات. بقيت الذكريات ماثلة وتبدَّدت المشاعر بين الاغتراب وحبِّ الوطن، وثبتت السِمَة العالية بقيمتها الإنسانيَّة.

آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية

آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية