الإهداء

…

الى الذين فقدوا بيوتهم…

لكنهم لم يفقدوا القدرة على الحلم.

إلى كل من نسي اسمه،

وظلّ يبحث عنه بين الرصاص وأكوام الرماد.

إلى المجانين الذين كتبوا أسماءهم على الجدران،

ثم اختفوا دون أن ينتظروا التصفيق.

إلى القطط الهاربة،

والأمهات اللواتي بكين خلف الأبواب المغلقة.

إلى وجوه الحبّ التي ظلّت حيًّة رغم القصف.

إلى الجدات…

اللواتي يخبئن السمن في الصناديق،

ويتركن السجدة الأخيرة حُبًّا لا يُفسر.

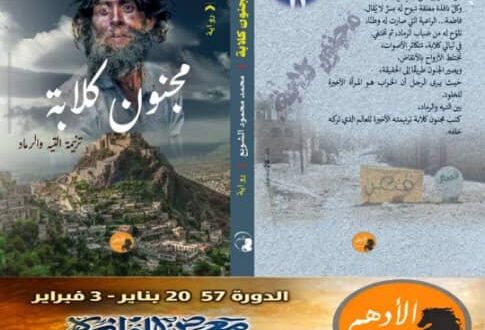

وإلى حيّ كلابة…

ذلك الركن الصامت في خارطة الحرب،

الذي علّمني أن البقاء ليس دائمًا انتصارًا،

وأن الجنون أحيانًا… هو الطريق الوحيد إلى الحقيقة.

وإلى كل من سيصل يومًا إلى حيّ كلابة…

ويقرأ هذه الحكاية،

فلا يعلم إن كانت رؤيا، أم اعتراف، أم قيامة.

إلى كل،

من حاول الكتابة ولم يصل الى المعنى،

الى كل من رأى أكثر

اين أنا الان..!

كل ما أسمعه الان هو أصوات قصف المدافع والرصاص والطائرات، وجدت نفسي داخل غرفة ضيقة

صوت القصف هو أول ما عبر إليّ… كأنني وُلدت من انفجار.

ليست ولادة، بل قذفٌ من رحمٍ ميت، إلى غرفةٍ ضيقة، مبنيّةٍ بحجارة كأنها لم تُرتب… بل تراكمت إثر رجفة.

الحيطان كأنها عظام مكشوفة.

الأسمنت بين الأحجار يذكّرني بأن أحدًا ما كان في عجلة من أمره، كأن الباني أراد أن ينسى المكان قبل أن ينتهي من تشييده.

السقف ينحني كقوسٍ متعب، لا يتسع لنهضتي.

فراشٌ تبتلعه الرطوبة، وزاوية تنام فيها بقايا فحم، وشيءٌ من رمادٍ يشبه خريطة الحريق الأخير.

همست داخلي:

“من أين يأتي كل هذا الخراب؟ ومن أكون بين هذا الركام؟”

بدأت الذاكرة تتكسر، كصوت موج على صخور صدئة.

رأيت جدتي، ومزرعةً تطفو على أطراف الحلم.

ثم نطقت نفسي:

“أنا المجنون… ذاك الذي نُفي من الزمن، وعاد بلا اسم.”

التفتُّ. الباب أمامي، والليل يقف هناك بقدمٍ واحدة.

يدي اليمنى لا تستجيب. شعرت أنها تنتمي لجسدٍ غريب.

هل كانت لي يومًا؟

هل سُرقت أثناء نومي؟

أم أن الحرب التهمت نصف حواسي وتركت لي الباقي لأسدد به ثمن العيش؟

ضربتها براحة يدي الأخرى، لا كمن يريد استيقاظها، بل كمن يوقظ جثة في داخله.

تسللت نبضة، خافتة… ثم عادت اليد إليّ كغائب بلا ذاكرة.

ابتسمت بمرارة.

“عاد إليّ العقل… يا للمأساة!”

العقل ليس نعمة، بل سجّان.

باسمه أشعر بالجوع والبرد والوزن الثقيل للمكان.

العقل يُعيد إليّ الوعي بما لا يُحتمل:

جسدي كقيد، والزمان كهاوية.

كل خلية تصرخ بي: “ارجع إلى الجنون، حيث لا لغة للألم.”

تنهدت، كأنّي أقرّ بمصيبة:

“آه… ما أثقل الأرجل حين يستيقظ العقل.”

ابتسمت بسخرية الذات:

“هذه الأرجل… لم تُخلق لتسير، بل لتحملني في التيه.

وفي حضرة العقل، يتوجب عليّ أن أجرّها كما تجرّ السفينة مرساتها في قاعٍ بلا قرار.”

وأدركت حينها، وأنا أجمع شتاتي المبعثر:

أنني على عتبة أربعين ليلة من التيه.

كل ليلة سأذوق فيها مرارة الإدراك.

كل خيط من الوعي سيعيد لي شوكة، وجرحًا، وصرخة.

وسأحلم بالجنون كما يحلم الأسير بالعدم.

همست لنفسي وأنا أرفع عيني لسقفٍ لن يسقط:

“العقل… علّةُ الوعي.

مرضٌ يصيبني،

أربعين ليلة… قبل أن يُعيدني إلى بركة المجانين، حيث يُنسى كل شيء،

وتبدأ الحكاية.”

” من كهف الصحو إلى الحي

الحرية…

أن تمشي بلا اسم،

وتهيم على وجه الأرض لا كمتشرّد، بل كحلم يلبس جلد إنسان.

كنت أظن أن الخيال فرارٌ من الواقع،

لكنني اكتشفت—متأخرًا—أن الحقيقة نفسها تنزلق أحيانًا

إلى ما كنا نسميه خيالًا.

فقط حين تسكنك الحجارة وتهمس الأشجار والمياه بلغتك،

تعرف أن الأرض ليست صامتة،

بل أنت كنت أخرس.

أتذكر الآن كل التفاصيل

التي ساقتني نحو هذا الحيّ،

حيّ كلابة…

الوجه الخفيّ لله.

لكن قبل أن أصل،

كان هناك كهف.

كهف بارد كصدر أمّ فقدت أبناءها،

وممتدّ في الزمن كمعبدٍ نُسيَ في الجبل.

حين استيقظ عقلي لأول مرة بعد الجنون،

وجدتني في حضن ذلك الكهف،

عظامي تهتزّ كأوراق الخريف،

والذاكرة تعود إليّ كما تعود الغيوم المقطّعة إلى قمة الجبل.

كنت هشًّا…

لكنني كنت أعود إلى الحياة

بطريقة لا تُشبه البشر.

كان الراعي هناك.

رجل لا يُشبه أحدًا،

يمشي على الأرض وكأنها أمه.

يمتلك بطانية عسكرية،

عكازًا من غصنٍ مائل،

وسبعة أغنامٍ يحفظ أسماءها،

ويُحدّثها كما يحدّث الله.

في الصباح،

يوقظني برائحة الخبز الذي لم يُخبز،

ورائحة القهوة التي لم تُصبّ بعد.

كان يسقيني من دلةٍ سوداء

تحمل رائحة العمر والنجاة.

الخبز يابس،

لكن حين يبلّه باللبن،

يصير ناعمًا كالمغفرة.

“هذا اللبن من الله”

قالها وهو يسكب دفء الوجود في تجويفٍ حجري صغير

عند باب الكهف.

ثم أضاف دون أن ينظر إليّ:

“الله البعيد… فكرة شيطانية.

الله… أقرب إليّ من هذا النفس الذي لم أزفره بعد.”

كلماته اخترقتني كطلقة بطيئة،

لكنني كنت أُقاوم النعاس.

ثم ذهب…

وغاب قليلًا في عمق الوادي.

وحين عاد،

كان يحمل غصنين من شجرةٍ لا أعرفها،

جعل يعصر منهما سائلًا أبيض في التجويف ذاته.

قال:

“هذا لبن الشجرة…

سيمنح لبن الغنم صلابة،

وحين تأتي الشمس…

ستباركه، فيصير جبنًا.”

وأكمل:

“الطبيعة ليست فقط رزقًا،

هي طريقة الله في أن يقول لك: أنا هنا…

بلا كلمات.”

أكلنا الجبن في صمت،

وفي الخارج كانت الأغنام تنتظر عند باب الكهف،

تشرب الماء من الطست المعدني،

وتراقبنا كأنها حُرّاس للسرّ.

وفي ظهيرة اليوم الخامس عشر من إقامتي،

نام الراعي على كومة من صوفه،

غطّى رجليه بما تبقّى من دفء زوجته،

وقال بصوت شبه نائم:

“أنت لست مريضًا…

أنت في المخاض.

بعد الأربعين،

ستخرج للحياة الأخرى.”

وأنا فعلًا…

خرجت.

حين غربت شمس الليلة الأربعين،

رميت العكاز من يدي،

نزلت التلّ مسرعًا كأن الجبال نفسها تدفعني،

ولم ألتفت…

كانت روحي قد نقصت من وزنها،

وصارت أقرب إلى السماء.

كل ما في الكهف بقي…

إلا أنا.

خرجت من الحجر كما يخرج الطفل من الرحم،

عارفًا أن في الأمام

حيّ ينادي،

وفيه سأكتشف أنني لم أكن في صحراء،

بل في رحلة…

إلى وجه الله.

✴️ ليلة الهبوط إلى النداء

نزلتُ من الكهف كأنني أنزل من رحم ثانٍ.

كان الضوء ضبابيًا، والريح تمشطني كأمٍّ مكسورة تحاول تصفيف حزنها.

في الجبل خلفي كان الصمت،

وفي الأسفل…

كان النداء.

لم أكن أعرف مَن الذي ناداني،

لكن قلبي كان يمشي قبلي.

مررت بوادي الضباب، فتكلمت المياه.

قالت لي، بصوتٍ رقيق كدمعةٍ تحاول أن تتماسك:

“سيموت كثيرون في المدينة يا ولد النور،

لكن دمهم سيفتح نهرًا آخر…

فلا تخف.”

توقفت…

نظرت في عيني الماء.

كان فيه ظلّ الراعي،

وظلّي،

وظلّ وجهٍ يشبه فاطمة حين كانت صغيرة.

سألتُ نفسي:

هل الماء ذاكرة؟

أم أنا الذي بدأت أرى الذاكرة في كل شيء؟

القمر رافقني.

في الكهف كان هلالًا خافتًا،

وفي الوادي صار نصف وجه،

وحين اقتربت من أبواب المدينة…

صار بدرًا كاملًا.

لم يكن قمرًا فقط،

بل مرآةً لرؤيتي،

كلما اقتربتُ من فهم نفسي… كبر.

عند مشارف المدينة…

في “وادي القاضي” تحديدًا،

صرخ الجنود المتمترسون في وجهي.

لم يكونوا بشرًا،

كانوا صخورًا ملبّسة بالبزّات،

أرواحهم متكلّسة بالشك والخوف.

أطلقوا الرصاص فوق رأسي،

وصاح أحدهم:

“ارحل من هنا أيها المجنون، لا مكان لك بين العقلاء!”

لم أجب.

ضحكت فقط،

ضحكة خافتة تشبه تنهيدة جدارٍ يعرف أن الريح لا تستطيع هدمه.

قلت في سري:

“يا ويحكم… أنا المجنون الذي صارت الطلقات تغنّي له.”

ومضيتُ،

ورأيتهم بعدها،

يموتون واحدًا تلو الآخر،

في صمتٍ يشبه طقطقة النار على خشبٍ مبتل.

ولم أفرح.

بل أشفقت.

أشفقت لأنهم لم يعرفوا أن المجنون

هو الوحيد الذي يستطيع النجاة في مدينةٍ أصابها اليقين بالشلل.

اقتربتُ من قلعة القاهرة،

كانت قديمة كالحقيقة،

عظيمة كالوهم حين يتجلى بشكلٍ كامل.

الطائرات كانت تقصفها من أعلى،

لكن الحجارة لم تكن تبكي،

بل كانت… تتنفس.

واحدة منها سقطت إلى جواري،

دون أن تؤذيني.

مددت يدي،

ولمستها،

فقالت لي:

“نحن لا نموت،

نحن فقط نغيّر مكاننا في الهيكل.”

نظرت إليها بذهول.

لم أعد أعجب من الحجارة التي تتكلم،

بل أعجب من الإنسان الذي لم يسمعها كل هذه القرون.

جلستُ بين الحجارة،

القلعة تحترق،

والقمر يزداد اكتمالًا،

والمدينة تتنفس نارها،

والماء في الوادي ما زال يتلو صلاة لا يفهمها إلا من خاض الصحو الأربعين.

سألتني الحجارة:

“لماذا جئت؟”

قلتُ:

“جئت لأن أحدهم ناداني.”

قالت:

“ومن هو؟”

قلت:

“لا أعلم…

لكنه يشبهني أكثر منّي،

ويعرف طريقي قبل أن أمشيه.”

✴️ الليلة التي تنشقّ فيها جدران المدينة في لحظة انبعاث الحرب)

دخلتُ المدينة كما يدخل السؤال بيتًا مهجورًا.

كل زاوية فيها كانت ترقُبني،

كأنني نبوءة متأخرة،

كأنني جرحٌ عاد من المقبرة ليُطالب بتفاصيل مقتله.

كان في المدينة شيء غريب…

شيء لا يُرى

لكنه يضغط على الرئتين.

مررتُ بجدارٍ قديم،

في طرفه نافذة شبه منزوعة.

وضعت كفي عليه،

فشعرت بالنبض…

همس الجدار:

“تأخرت يا ابن التيه…

أول طلقة أُطلقت هنا، لم تكن من فوهة بندقية،

بل من فم عاشقٍ قال: لن أعود.

ومنذها، المدينة تنفجر بالتدريج.”

في الساحة الوسطى،

تجمعت الطيور فوق سلكٍ مقطوع،

كانت تلتفت إلى كل الجهات…

كأنها تبحث عن معنى للسماء التي تغيّرت.

قلتُ لإحداها:

– “لماذا لم تهربي؟”

قالت:

“لأن الهواء هنا يختنق من دوننا،

نحن شهود الحرب،

وصدى ما لن يُقال.”

في الجهة الأخرى من المدينة،

كان هناك بئرٌ مغلق،

مُحاطٌ بأشواك،

رميتُ فيه حجرًا،

فردّ الحجر:

“أنا الماء الذي انتحر من فوق الجبل،

وفي هذا العمق،

أدركت أن لا أحد سيشربني بعد اليوم.”

سألت البئر:

– “وهل الحروب تمنع الشرب؟”

أجاب:

“الحروب لا تمنع الماء،

لكنها تُعطّش الذاكرة.”

ثم وصلت إلى شارعٍ منسي،

المتاجر فيه نصف مفتوحة،

كأنها كانت في طريقها للهرب،

وتذكرت شيئًا وعلقت هناك.

أمامي واجهة مكسورة لمتجر أحذية.

المرآة فيه ما زالت سليمة.

نظرتُ فيها…

فلم أرَ وجهي،

بل رأيت صورة قناص.

كان يحدق نحوي.

صوته جاء من المرآة:

“كنتُ أريد أن أفتح دكانًا للملابس النسائية،

لكنني شممت البارود قبل القماش،

وصرت قاتلًا بالصدفة.”

قلت له:

– “الصدف لا تقتل،

الجهل يفعل.”

فأغلق عينيه،

وانكسرت المرآة من الداخل.

تقدّمت إلى حيّ “بير باشا”،

كان فيه طفلٌ مرسوم على الحائط،

يبكي…

لكنه لا يتحرّك.

همست للرسم:

– “هل أنت حيّ؟”

ردّ الصوت من الحائط:

“لا…

لكنني أبكي،

وصوتي بقي…

في المدينة التي تخلّت عن أسمائها.”

وفي وسط المدينة،

وقفتُ على درجٍ حجري يقود إلى مكتبة مهدمة،

أخذتُ كتابًا محترقًا من بين الأنقاض.

صفحة واحدة فقط كانت سالمة،

وفيها كُتب:

“إن أول القذائف لا تقتل،

بل توقظ سؤال الوجود.”

نظرت إلى المدينة،

كل شيء فيها يتكلم…

الحجارة،

الأشجار،

الدم،

والظلّ.

لكن الناس صامتون.

وهذا ما أرعبني.

قلتُ:

“يا مدينتي…

أنت لا تموتين بالحرب،

بل حين يتوقف الناس عن قول الحقيقة.”

فهمست المدينة كلها:

“ابقَ قليلاً بعد…

ربما المجنون وحده يذكّرنا أننا ما زلنا نعيش.”

وفي اللحظة التي أردت أن أقوم

شعرت بالأرض تهتزّ تحتي…

لكنها لم تكن زلزلة،

بل ارتجاف النداء.

الحيّ…

كان بانتظاري.

آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية

آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية