آفاق حرة _بيروت

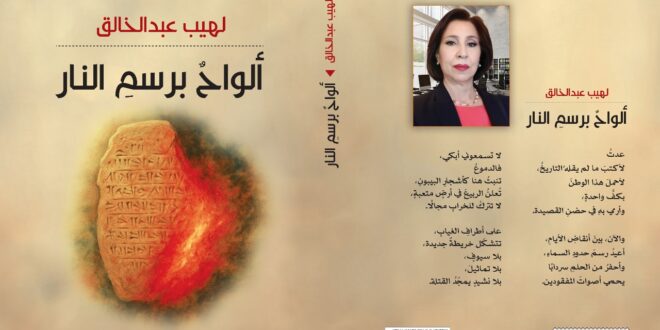

صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت كتاب الشاعرة العراقية المقيمة في كندا لهيب عبدالخالق “ألواح برسم النار”، وهو عمل شعري متفرّد يتوزّع على مجموعة من الألواح التي تستلهم الذاكرة السومرية وأساطير أور ونُفّر وإنخيدوانا وشبعاد، لتعيد صياغتها في لغة ما بعد حداثية مشبعة بالانزياح وكثافة الصورة، مفتوحة على معنى يتجاوز الماضي ليحاور الحاضر ويعيد تشكيله.

منذ قصيدة الإهداء تتضح ملامح المشروع: الشاعرة تحمل وطنها مثل جرح يضيء، كنافذة مكسورة تطل على البحر ولا ترى الموج، وكأن المنفى هنا يتجسد بوصفه ندبة وجودية، وفي الوقت نفسه مصدرًا للطاقة الشعرية. الإهداء يضع القارئ أمام صورة غريبة: غربة ولدت من ضحكة أم مكسورة، ومن مفاتيح غياب محفوظة في الجيب، ومن نخيل فقد أسماء الطيور. هذا الافتتاح لا يكتفي بإعلان الاغتراب، بل يهيئ فضاء المجموعة كلها: الشعر بوصفه حفظًا للذاكرة ومنعًا لتبخرها في فم الرماد، وتحصينًا ضد النسيان.

ثم يأتي اللوح الأول، عتبة أساسية للنص كله: “أنا بو آبي شُبعاد، سيدة الألواح…”. هنا يطلّ صوت الملكة – الكاهنة الذي يتجاوز حدود التاريخ ليصبح استعارة للأنثى الكاتبة، الكاهنة والشاعرة معًا، اليد التي تحفر على الطين والعين التي تقرأه، الصوت الذي يكتب والجرح الذي يتعلم أن يُقال. شبعاد هنا ليست شخصية أثرية نائمة في مقبرة أور الملكية، بل أيقونة للأنثى التي تكتب ذاتها وتعلن قيامتها. لم يخطّها كاهن ولا دوّنها كاتب من مجالس الرجال، بل كتبت اسمها بأظافرها على الطين، ورسمت برجها العالي من غبار الحقول، وأقامت سلطتها على نبض الأرض لا على الصولجان. حين تقول: “أنا الشاهدة والقصيدة”، فهي لا تعلن مجدها الشخصي فحسب، بل ترسم هوية الكتاب كله: الشعر نفسه يصير لوحًا، والقصيدة تتحول إلى شاهدٍ على الوجود وقيامةٍ من قلب الخراب.

بعد هذه العتبة تتوالى الألواح كرحلة ملحمية: من البدء كان الطين، ومن الطين خرج الصوت والظل والضوء. هنا يستحضر النص الإنسان البدئي الذي لم يُخلق بل صار، كأن الشاعرة تعيد اختراع لحظة الخلق من جديد، لا بوصفها ميثولوجيا قديمة فحسب، بل كفعل شعري يضع القارئ أمام أصل الكتابة ذاتها. الطين ليس مادة خاملة، بل ذاكرة تتنفس، وصوت خفي يبحث عن ضوء، وظل يكتب وجوده على جدار الزمن.

ثم نصوص الصعود، مثل “يوم ارتفع البرج العالي” و”عطر الطين”، حيث تتجسد الأنثى-الملكة كمن يعيد تعريف المجد: ليس تاجًا من ذهب بل وزن السماء حين تستقر فوق الجبهة، ليس سلطة صولجان بل طقس يعاد توزيعه على الأرض كي لا يموت الطين. في هذه الألواح يعلو الصوت الأنثوي ليعيد صياغة صورة السلطة: من الداخل، من الحلم، من البرج الذي يشهد أن المجد يُكتب من الطين لا من الحجر وحده.

لكن المسار لا يظل صاعدًا. الخيانة والانكسار يحضران بقوة: الطقوس المؤداة بلا قلب، الكهنة الذين غابوا عن المذبح، المذابح والخراب، سقوط المدن والبرج معًا. قصائد مثل “حين تمزق اللوح” و”رسائل لم تصل إلى نُفّر” تكشف المفارقة بين حلم التراتيل وواقع السقوط. هنا يتقاطع النص مع حاضرنا مباشرة: خيانة الكهنة تصير صورة عن خيانة السياسة، وسقوط أور ونُفّر يُطلّ كمرآة لسقوط مدننا الممزقة اليوم، حيث يتكرر الخراب بأسماءٍ مختلفة لكنه يترك الندبة ذاتها. انكسار اللوح استعارة عن تمزق الذاكرة الجمعية. ومع ذلك، فإن اللغة تواصل نهوضها: اللوح الممزق يظل يكتب، والحرف المنفلت يصبح أثرًا يقاوم العدم.

وسط هذا الخراب يطلّ المنفى كقدر مزدوج: شخصي وجماعي. في نصوص الغياب والوجوه الممحوة والمدن بلا مكان، يتحول الاغتراب إلى صورة وجودية: وطن يُختزل في ظل، مدينة تنسى ملامحها، وجه لا يُذكر لكنه محفور في ذاكرة الحجر. المنفى ليس جغرافيا فقط، بل هو الشرخ الداخلي الذي يجعل الذات تعيش بين مدينتين، بين لغتين، بين ذاكرة ترفض أن تُمحى وحاضر يتكتم على العودة. في هذا المعنى تغدو “ألواح برسم النار” كتابة عن المنفى بقدر ما هي كتابة عن التاريخ، إذ يمتزج فيها الغياب الفردي بالخراب الجمعي ليشكلا نسيجًا واحدًا.

ورغم كل هذا الانكسار، لا ينتهي الكتاب عند السقوط. بل يفتح أبوابه على القيامة، لا بمعناها اللاهوتي بل بوصفها استعادة للكتابة ذاتها. في الألواح الأخيرة تعلن الشاعرة: “أنا سيدة القيامة”. القيامة هنا هي قيامة اللغة: الطين يتحول إلى كتابة، النار إلى أثر، الرماد إلى معنى جديد. الأنثى-الشاعرة تستعيد دورها، لا لترث الخراب فحسب، بل لتصوغ منه عهدًا آخر بين الطين والماء، بين النار والقصيدة. إنّها قيامة الكتابة التي ترفض أن تكتفي بالحداد، وتصرّ على أن تنقش وجودها في وجه الغياب.

لغة المجموعة نفسها تؤسس لهذه القيامة: لغة تقوم على الانزياح، على الصور التي تكتب في أكثر من مستوى. الطين يتكلم، الحجر يتذكر، الزمن يمشي ولا يلتفت، المدن تبكي كأمهات فقدن أبناءهن. هذه الصور ليست زخرفة، بل طريقة للقبض على جوهر الوجود من خلال استعارات كثيفة ومتعددة الطبقات، تجعل النص مفتوحًا على تأويلات بلا حدود. هنا تكمن ما بعد حداثية هذه الكتابة: نصوص تُفلت من الثبات، تكتب نفسها وتعيد كتابتها في وعي القارئ.

هكذا يبدو الكتاب: إنه ليس مجرد مجموعة شعرية جديدة، بل مشروع شعري متكامل، يكتب أسطورته الخاصة على تخوم التاريخ والحاضر. يبدأ من الإهداء الذي يجعل الوطن جرحًا مضيئًا، ويمر عبر شُبعاد كرمز للأنثى الكاتبة، ويتنقل بين الولادة والصعود والخيانة والسقوط والمنفى، ليصل في النهاية إلى إعلان القيامة. في كل ذلك، يبقى الشعر هو الفعل الوحيد القادر على مواجهة الخراب: فعل ينقش على الطين، يحرس الأثر، ويمنح للغياب معنى جديدًا.

“ألواح برسم النار” ليست قصائد متفرقة، بل ألواح تشكّل سردية شعرية عن الولادة والسقوط والقيامة، حيث يتقاطع صوت الكاهنة والملكة والشاعرة مع صوت المنفى والغياب. هنا الشعر يكتب خرابه وقيامته في آن واحد. وفرادة الكتاب أنه يحوّل الأسطورة السومرية إلى جسد لغوي معاصر، عبر لغة ما بعد حداثية تقوم على الانزياح وكثافة الصورة. إنّه كتاب يكتب ما بعده، نصّ يتقد بالنار كي يحفظ الأثر، ويضع القارئ أمام رحلة لا تنتهي بين الطين والقصيدة.

آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية

آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية